En 1984, ciento diez hijos de Orwell decidimos estudiar literatura en la Universidad de Deusto. La revolución inversa. Época de ocio y droga, cuando las drogas no eran de diseño sino un asqueroso líquido en una cucharilla aún más asquerosa y el ocio era sinónimo de desempleo. Tardes de charcos y lluvia y antros, el plan más emocionante era apuntarse a cualquier manifestación. La belleza de las luces de la ría reflejadas en el agua, noches de alcohol sin cinturón de seguridad. Circulo vicioso de lluvia, fuego en el contendor de la basura, gin kas casi sin hielo y hombreras, por lo menos en la margen derecha.

Bilbao era más que gris, olía a lluvia ácida, a acero oxidado, y las nubes se confundían con el humo de las chimeneas. De aquellos tiempos, conservo el gusto por los lugares industriales con sus cristales rotos y el ladrillo caravista, porque también crecía la hierba y, entre los escombros, había margaritas. Fueron también los momentos de mayor emoción y vértigo de mi vida: noches de caladas de canuto y besos en las aceras. Daba igual de qué margen se fuera, no importaba la clase ni la ideología entre los estudiantes de literatura. Bailábamos Kortatu e Itoiz con la ingenuidad con la que solo bailan los futuros poetas.

Alguien en algún lado salió de su invisibilidad para construir el gran Estado vasco. Todo estaba absolutamente polarizado. Todo era demasiado pequeño para no estar centrifugado por la lavadora de aquel momento en el que no existían ni dioses ni hombres en los que creer. Teníamos miedo pero no lo sabíamos. El terrorismo parecía un destino tan inevitable como la lluvia. Hacíamos autostop para ir a la playa en plenas mareas vivas, y cada día había momentos de remolino de gente en la orilla para ver si el ahogado pertenecía a su familia. En un mundo en el que nadie pedía auxilio, no había socorristas.

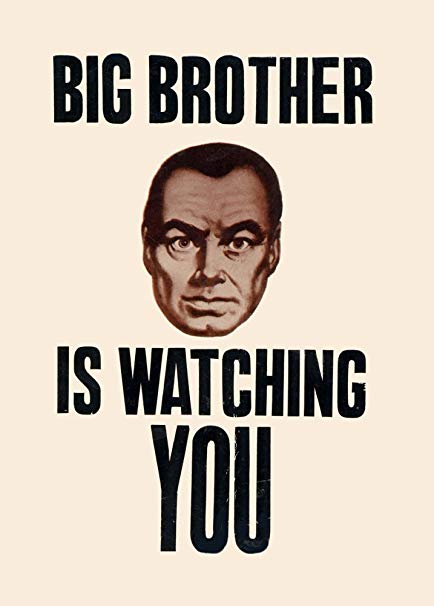

1984 solo se parecía a la profecia de Orwell en la estética. Y como aún no existía Internet ni la inteligencia artificial, pensábamos que 1984 sólo era una magnífica obra literaria de ciencia ficción. Aún creíamos en la fuerza de la palabra, la lucha y el amor.

Era un mundo móvil pero sin móviles: si te gustaba un tío, te pasabas la tarde esperando en el pasillo de tu casa a que sonara un teléfono que estaba colgado en medio del pasillo y abierto a todas las puertas de tu familia. Si te gustaba una tía era todavía peor: sólo funcionaba con telepatía. Entre los códigos existía la literatura, ciento diez humanos de todos los confines de la provincia se rebelaron decidiendo estudiarla cuando la palabra ya estaba muerta y se estaba resquebrajando lentamente el muro de Berlín.

Cada semana, los piqueteros cerraban el puente de Deusto que daba acceso a la única Universidad vasca en la que se podía estudiar letras puras. Se colocaban con sus pequeñas hogueras y sus pitillos y tiraban piedras a la policía. Años más tarde me di cuenta de por qué las imágenes de palestinos tirando piedras al ejercito israelí me han resultado siempre tan familiares. Si llegabas a entrar en la Universidad era muy difícil tener silla en aquellas aulas atestadas de mentes que buscaban una respuesta diferente: éramos demasiados y del excedente ya se ocupaba el sistema.

Entre las innumerable peroratas de lingüística y gramática generativa, existían profesores que aún sabían ponernos los pelos de punta con Ricardo Tercero y Beowolf. Y, entonces, las palabras escritas en tiempos y lugares antagónicos a nuestro presente caían como un bálsamo en nuestras mentes inquietas, ávidas de las grandes proezas de la literatura; nos convertíamos en publico sobrecogido por las artes dramáticas de quienes transmitían la fuerza de la historia de la humanidad a golpe de poesía.

La literatura era el canon, pero no nos dábamos cuenta. Y había momentos en los que no se oía ni la lluvia, ni las ambulancias ni las bombas, y los autobuses quemados parecían luminarias en aquella oscuridad no exenta de belleza. Cada filólogo es un lector, cada lector un peligro en potencia. ¿Lo sabíamos? ¿Cuantas mentes verdaderamente críticas salen de una promoción de filología? Nos arrolló el boom latinoamericano y nos gustaba la teología de la liberación, incapaces de concebir un mundo sin templos. Las mujeres no teníamos género, instrumento que nos fue concedido mucho más tarde. Hasta quinto de carrera asumimos que la literatura era un señor y que Orwell se había equivocado en su propio futuro literario.

La salvación no estaba en los proles, nunca lo estuvo.

Tuvieron que pasar muchos años más para dar la razón a aquel gran genio del futuro.

Hoy, en 2019, el propio Orwell se hubiera espantado de su clarividencia.

Una respuesta a «Los hijos de Orwell»

Sabias palabras. Amargamente sabias.